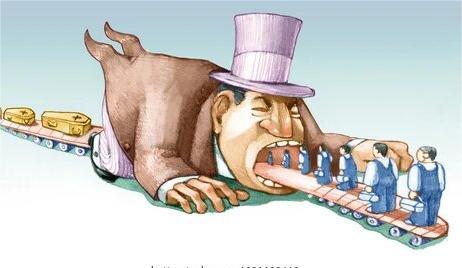

En el crisol de la sociedad chilena, donde las dinámicas de poder y clase han tejido una historia compleja, emerge un concepto sutil pero omnipresente: el «lenguaje patronal». Aunque carece de una definición formal en los anales lingüísticos o sociológicos, su significado resuena con fuerza en el habla cotidiana y el imaginario cultural. Este lenguaje, intrínsecamente ligado a la figura del «patrón» – ya sea el antiguo terrateniente o el moderno empleador –, se revela como un reflejo de las jerarquías y las tensiones que han moldeado y continúan moldeando el mundo laboral y social chileno.

De la Hacienda a la Oficina: Una Herencia de Poder en el Lenguaje

En el Chile rural de antaño, la voz del patrón resonaba con autoridad ineludible. Dueños de vastas extensiones de tierra, ejercían un poder casi feudal sobre sus trabajadores. Su «lenguaje patronal» era un edicto, directo, a menudo paternalista, un eco de una estructura social vertical donde la orden fluía en una sola dirección. Términos propios del campo y expresiones que reafirmaban su estatus eran moneda corriente, sin espacio aparente para la réplica.

Hoy, aunque los campos se han despoblado y las ciudades han crecido, la esencia del «lenguaje patronal» persiste, metamorfoseándose en el léxico del mundo empresarial. Se manifiesta en un tono que irradia privilegio, una confianza que a veces roza la arrogancia, características atribuidas a aquellos que ostentan poder económico. La frase «habla con lenguaje patronal» evoca una manera de comunicarse que denota superioridad, un eco moderno de las antiguas jerarquías.

El Vocabulario del Poder: Palabras que Moldean la Realidad Laboral

Al adentrarnos en el vocabulario contemporáneo del «patrón» chileno, descubrimos un conjunto de términos que, aunque a menudo revestidos de una pátina de modernidad y colaboración, pueden encerrar sutiles dinámicas de poder:

- “Colaboradores” en lugar de «Trabajadores»: Busca transmitir una idea de labores en equipo y cooperación, en lugar de una relación jerárquica estricta como «empleado» o «subordinado».

- “Desvincular” en lugar de Despedir: Busca suavizar la idea de un despido, haciéndolo sonar más técnico o neutral, como una decisión administrativa en lugar de algo personal.

- “Familia laboral” en lugar de personas que trabajan juntas: Busca fomentar un sentido de pertenencia o lealtad entre los trabajadores y el dueño. Es una herramienta para reforzar la autoridad del empleador como figura central y cabeza de esa «familia».

- «Equipo» en lugar de empleados: Una búsqueda de horizontalidad que a veces disimula la asimetría real.

- «Compromiso» sin contrapartida clara: Una expectativa de dedicación que puede obviar el pago salarial correspondiente al precio de la fuerza de trabajo invertida en la tarea.

- «Reestructuración» como eufemismo de despidos: Un término impersonal para decisiones con profundas consecuencias personales.

- «Productividad» como mantra empresarial: Una métrica que a menudo prioriza el rendimiento sobre el bienestar. La productividad, como el crecimiento económico, etc., son el momento necesario que debe imponer el capitalista para obtener la tasa de ganancia por él determinada.

- «Flexibilidad» demandada al trabajador: Una adaptabilidad que puede traducirse en mayor carga laboral y menor estabilidad. Polifuncionalidad.

- «Desafío» como disfraz de exigencia: Una presentación positiva de tareas arduas que pueden no ir acompañadas de los recursos adecuados. Es un concepto, que en el marco de las relaciones sociales capitalistas, fue inventado por el marketing y el couching para enmascarar la explotación.

- «Alinearse» con los objetivos de la empresa: Una directriz implícita de subordinación a la visión del empleador.

- «Recursos Humanos» como denominación fría: Una visión utilitaria del trabajador como un elemento más de la producción. «Para los patrones sólo somos un número».

- «Bajarse» como sinónimo coloquial de despido: Una expresión informal que suaviza una decisión trascendental.

- «Dar el ancho» como expectativa de competencia: Una exigencia de rendimiento que puede generar presión.

Este léxico, matizado por el contexto rural o urbano, tradicional o moderno, revela una paleta de tonos que van desde la autoridad directa hasta un paternalismo maquillado de colaboración.

Tras las Palabras: El Trasfondo Histórico y Cultural

El «lenguaje patronal» chileno no es un fenómeno aislado; está profundamente arraigado en la historia de desigualdad y las estructuras de clase que han marcado al país. El sistema del «inquilinaje» forjó una relación de dependencia que se reflejaba en un lenguaje de mando y posesión. Con la urbanización, este legado se adaptó al mundo empresarial, donde el paternalismo moderno busca generar cercanía mientras mantiene intacta la jerarquía.

En un país con una marcada desigualdad económica, el lenguaje también se convierte en una herramienta para marcar distancias sociales o, por el contrario, para proyectar una falsa cercanía. El conflicto entre clases se manifiesta en la elección de las palabras, desde el uso de anglicismos técnicos en círculos elitistas hasta el lenguaje campechano en contextos más informales. Incluso en el Chile post-estallido social, donde la demanda por dignidad ha ganado fuerza, el «lenguaje patronal» se adapta, aunque las expresiones que justifican decisiones en favor del empleador persisten.

¿Deberían los Sindicatos Hablar el Idioma del Patrón? Un Debate en Curso

La pregunta de si los dirigentes sindicales deberían adoptar o rechazar el «lenguaje patronal» abre un debate complejo. ¿Es una estrategia astuta para facilitar la negociación y ganar legitimidad ante los empleadores, o una traición a la identidad y la lucha histórica del movimiento obrero?

Adoptar términos como «productividad» o «flexibilidad» podría ser visto como una táctica pragmática para lograr avances concretos en un sistema laboral aún marcado por el poder patronal. Sin embargo, al hacerlo, los Sindicatos corren el riesgo de internalizar la lógica del empleador, diluyendo su propio discurso de resistencia y generando desconfianza entre sus bases.

Razones del porqué no utilizar este tipo de lenguaje.

- Preservación de la identidad sindical y la lucha de clases: El sindicalismo chileno históricamente ha sido una respuesta al poder empresarial. Adoptar el lenguaje de los empleadores se vería como una traición a esta tradición de resistencia y autonomía.

- Rechazo al paternalismo y la subordinación implícita: El «lenguaje patronal» a menudo conlleva un paternalismo que desdibuja la asimetría de poder entre empleadores y trabajadores. Los sindicatos buscan desmontar esta ilusión y visibilizar la necesidad de exigir derechos en lugar de recibirlos como favores, en línea con críticas culturales al paternalismo.

- Fortalecimiento de la cohesión y confianza de las bases: Los trabajadores desconfían de un lenguaje que suena a «patrón» en boca de sus representantes, especialmente en un contexto de desigualdad. Evitar este lenguaje permite a los dirigentes conectar con las bases a través de un discurso directo y popular, crucial para mantener la unidad y la movilización social.

- Construcción de un discurso alternativo: Al rechazar el «lenguaje patronal», los sindicatos tienen la oportunidad de desarrollar un vocabulario propio que enfatice derechos, justicia y solidaridad, desafiando la hegemonía del discurso neoliberal en el ámbito laboral chileno, como se vio en el movimiento sindical de los años 30.

Explorando las Fuentes: Una Mirada a la Academia Chilena

Aunque el «lenguaje patronal» no sea un término formalmente acuñado, la academia chilena ofrece valiosas perspectivas sobre las dinámicas de poder, el paternalismo y las relaciones laborales que subyacen a este fenómeno. Obras históricas, estudios sociológicos y análisis contemporáneos nos permiten comprender la evolución y las implicaciones de este lenguaje en la sociedad chilena.

Artículos como «Movimiento en la tierra. Luchas campesinas, resistencia patronal y política social agraria. Chile 1927-1947» de María Angélica Illanes nos transportan al pasado rural, donde el lenguaje del patrón era un reflejo directo de su dominio. En contraste, estudios más recientes como «Relaciones laborales en el Estado más allá de la regulación. Hallazgos derivados del caso chileno» de Gonzalo Durán Sanhueza y Juan Pablo Toro Mendoza exploran cómo el lenguaje y las estrategias de negociación se manifiestan en el contexto laboral actual, incluso en ausencia de regulaciones formales.

Un Debate Abierto:

El «lenguaje patronal» en Chile es mucho más que un simple conjunto de palabras; es un espejo que refleja las complejas relaciones de poder y de clase, la herencia histórica y las tensiones sociales que persisten en el país. Su análisis nos invita a reflexionar sobre cómo el lenguaje moldea nuestra percepción de las dinámicas laborales y cómo las palabras pueden, consciente o inconscientemente, perpetuar o desafiar las estructuras de desigualdad. El debate sobre su uso y su significado sigue abierto, evolucionando al ritmo de los cambios sociales y las demandas por una sociedad más justa y equitativa.